Gosia Machon: Meine Geister

April 2025, Kunstverein Brackenheim

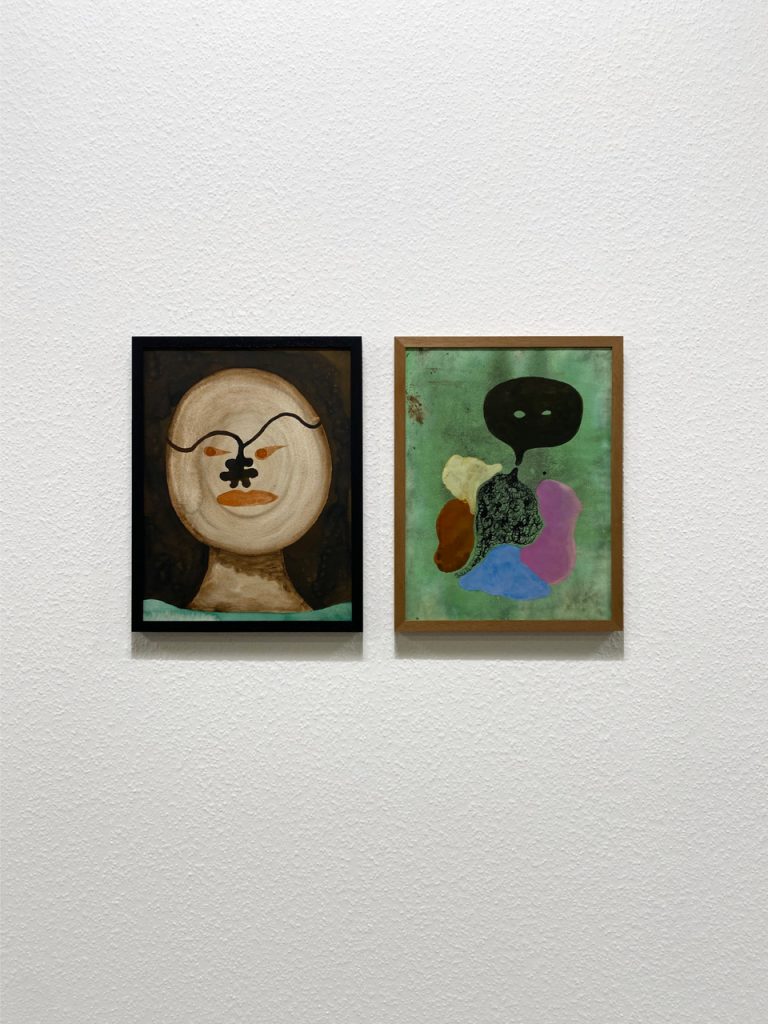

Im Kunstverein Brackenheim zeigt Gosia Machon Tuschezeichnungen. Dass sich die Künstlerin gerade diesem Medium verschrieben hat, ist kein Zufall. »Malen«, sagt sie, »ist wie das Öffnen einer Tür, ohne genau zu wissen, was sich dahinter verbirgt.« Diese Einstellung spiegelt sich auch in ihrem Umgang mit dem Malmittel: Das Ineinanderfließen der Tintenschichten, das Sich-Ausbreiten der Tuschelachen und -ränder auf dem Papier lässt Zufallsspuren entstehen, auf die Machon intuitiv reagiert. Das Zeichenmaterial ist für sie somit nicht bloßes Werkzeug, sondern eine Art eigenständiger Akteur im Entstehungsprozess ihrer Bilder. Die Flüssigkeit der Tinte, ihre Trocknungseigenschaften, ihre spontane Reaktion auf und mit dem Malgrund – all das erzeugt eine Form der Unvorhersehbarkeit, die von Gosia Machon nicht unterdrückt oder gar bekämpft, sondern bewusst in den Schaffensvorgang integriert wird. Dabei arbeitet Machon nicht allein mit dem Auftragen von Farbe, sondern ebenso mit dem gezielten Abtragen, dem Abtupfen und Abwischen der Tusche. Mithin lässt sie eigenwillige Texturen entstehen, durchscheinende Strukturen, ja geradezu schwebend wirkende Tönungen und Verwischungen.

»Malen ist wie das Öffnen einer Tür, ohne genau zu wissen, was sich dahinter verbirgt.« Das bedeutet auch, dass Gosia Machons Arbeitsweise höchst experimentell ist und dass sie sich von dem offenen Ausgang ihres Schaffens überraschen lässt. Zwar zeichnet sie mit sicherer und geübter Hand, jedoch ohne Entwurf, ohne vorgefertigte Konzeption. Im Zustand höchster Konzentration und Kontemplation geht Machon ans Werk, offen für das Unerwartete, offen für die Eingebungen ihrer Einbildungskraft. Hinzu kommt, dass sie keine nachahmende Darstellungsabsicht verfolgt. Es geht ihr nicht um Mimesis, um die Illustration unserer bekannten Welt, sondern darum, Empfindungen, Erinnerungen und Sehnsüchte aufs Papier zu bringen. Manches Mal wird das Blatt so zur diaristischen Momentaufnahme, abhängig davon, wie sich die Künstlerin im Augenblick des Malens fühlt. Dass sie Projektionsflächen seelischer Zustände sind, erklärt nicht zuletzt das oft Rätsel- und Traumhafte, das Mysteriöse und zuweilen Gespenstische dieser Bilder.

»Meine Geister« – so lautet der Titel dieser Ausstellung. Geister spielten vor allem im Volksglauben eine wichtige Rolle: als Wiedergänger und Spukgestalten, als Hausgeister und Kobolde, auch als Naturgeister. Besonders intensiv setzten sich Künstler und Schriftsteller der Romantik mit dem Geisterglauben, dem Unheimlichen und Numinosen auseinander. Eine Schlüsselfigur der schwäbischen Romantik ist der Dichter Justinus Kerner, der – ganz in der Nähe Brackenheims, nämlich in Weinsberg – von 1819 bis 1851 als Arzt wirkte. Kerner war es, der den Begriff der Klecksografie prägte. Gemeint ist damit die Darstellung von Mustern und Figuren aus Farbklecksen. In seiner Weinsberger Zeit arbeitete der Arzt Tuscheflecke auf gefaltetem Papier zeichnerisch aus und verfasste zu den so entstandenen Bildern kurze Texte. Für Kerner waren diese Klecksografien Offenbarungen, Manifestationen verborgener seelischer Kräfte. Noch in der Psychodiagnostik des 20. Jahrhunderts fanden Klecksografien Verwendung. Der Schweizer Psychoanalytiker Hermann Rorschach machte sie in den 1920er-Jahren zur Grundlage seines diagnostischen Verfahrens – bis heute gilt der nach ihm benannte Rorschach-Test als einer der bekanntesten psychologischen Tests überhaupt.

Mit den Romantikern verbindet Gosia Machon die Affinität zum Unbewussten. Auch sie erkundet in ihren Zeichnungen innere Welten und Seelen-Landschaften, sie bringt imaginäre Räume und Figuren zur Darstellung. Ebenso hat sie mit den Romantikern gemein, dass Naturmotive in ihrem Werk eine wiederkehrende, ja zentrale Bedeutung haben.

Die Beschäftigung mit der Natur und dem Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt treibt die Künstlerin um. Ihre Arbeiten, erklärt sie, seien von ökologischem Denken durchdrungen – doch das weniger in einem politisch-aktivistischen als vielmehr in einem philosophischen Sinne. Machon verweist auf den US-amerikanischen Philosophen und Kulturanthropologen David Abram, der zu den bedeutendsten Vertretern der modernen Ökologiebewegung gehört. Um von indigenen oralen Kulturen zu lernen, hat Abram Heiler und Schamanen in Indonesien, Nepal und auf Sri Lanka besucht. Diese und weitere Stämme, so führt er aus, unterscheiden sich in ihrer Lebensweise, ihren Praktiken und in ihrem Glauben. Und doch hätten sie bemerkenswerte Gemeinsamkeiten. Sie lehnen nämlich »jede klare Trennung zwischen dem Belebten und dem Unbelebten« ab: Alles bewege sich; manche Dinge bewegen sich bloß viel langsamer als andere. Und eine weitere Vorstellung eint die Schamanen: »[A]lles spricht, alles drückt sich aus durch seine Farben und Bewegungen ebenso wie durch seine Geräusche. Jede Bewegung kann eine bedeutungsvolle Geste sein und jeder Klang eine Stimme, sei es das Zirpen der Grillen oder das Rauschen des Windes in den Weiden oder das Brechen der Wellen am Strand. Diese Stimmen bewegen uns, aber wir müssen lernen, ihre Bedeutung zu entschlüsseln.«

Dass dieser »Kosmos aus Erde und Wind und Himmel ein großer Körper ist, ein atmendes Wesen, in dessen Tiefe wir leben«, davon ist auch Gosia Machon überzeugt. In ihren Bildwelten unterscheidet sie nicht zwischen belebter und unbelebter Materie, menschlichen und nicht- menschlichen Lebewesen. Im Gegenteil, Machons Tuschezeichnungen sind bevölkert von Mischwesen aus Mensch, Tier und Pflanze. Grenzen verschwimmen, es gibt sie nicht mehr. Der Mensch geht in der Natur auf, wird eins mit ihr – und das ganz buchstäblich, wie etwa auf der siebenteiligen Bildinstallation zu sehen, die zu der großformatigen Arbeit »Psychy Paths« gehört. Gemalt in dunklen und in phosphoreszierenden Grüntönen lässt die Künstlerin hier Menschliches und Florales verschmelzen. Aus schemenhaften Körpern wachsen Pflanzen. Eine Menschengestalt liegt gebettet auf Blüten und Sprossausstülpungen. Eine baumartige Struktur, gleich einem Gesicht, blickt uns entgegen. Wurzeln, Flechten, rhizomorphe Gebilde, Samenstände, Blütenköpfe, Knospen und Triebe gehen in anthropomorphe Formen über. Gosia Machon, so lässt sich zusammenfassen, bringt Metamorphosen und Transformationen zur Darstellung: als Grenzüberschreitungen zwischen menschlicher Psyche und Natur, Körper und Umwelt.

In diese ganz besondere Ausstellung einzutreten, ist wie das Öffnen einer Tür, ohne genau zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Ich lade Sie dazu ein, Gosia Machons Bilder zu entdecken, auf die Suche zu gehen, Farben und Formen auf sich wirken und in der Betrachtung dieser Zeichnungen auch die eigene Fantasie spielen zu lassen.

Text: Dr. Giovanna-Beatrice Carlesso

Mehr zur Künstlerin: www.gosiamachon.de